GS1 Digital Link

GS1 Digital Link入門講座

初心者向けにGS1 Digital Link標準の狙いと概要、利用事例と更なる利用イメージ、それらの根底にある考え方を解説する入門講座を開催しています。

GS1 Digital Link技術講座 – 基礎編(有料)

GS1 Digital Link標準の内容を詳説し、同標準を活用した情報・サービス提供を実現するアプリ・システムを構築するための技術的な下地を形成する有料講座を開催しています。

GS1 Digital Linkとは

GS1 Digital Linkは、GS1識別コードから、関連するウェブ上の情報・サービスの場所を発見するための標準仕様です。ウェブ上には、商品情報ページやマニュアル、キャンペーンページなど、商品に関連する様々な情報・サービスが公開されています。GS1 Digital Linkを使うことで、商品のGS1識別コードであるGTIN(JANコード)を起点として、このような様々な情報・サービスに誘導することが可能になります。また、GS1 Digital Linkは、GTINだけでなく全てのGS1識別コードに対して適用することができます。

商品に関する様々な情報・サービスをウェブ上に公開することは、企業の販売促進や消費者への情報提供として、必要不可欠です。また、EUのDigital Product Passport(DPP)をはじめ、サステナビリティに関する情報を消費者や取引先などに提供するニーズや規制対応も増えていくことが予想されます。

GS1 Digital Linkのポイント

GS1 Digital Linkには以下のような特徴があります。これらの特徴が、広く一般に使われているウェブの仕組みを用いて実現されています。

- GS1識別コードを起点としたサービス発見

- 情報・サービスを発見するための入口は常にGS1識別コードであり、商品などの対象ごとに単一・不変です。

- 既存GS1標準と整合

- GTIN(JANコード)以外にも、GS1アプリケーション識別子で表せる全てのGS1識別コード・属性情報に対して適用可能です。

- 動的なサービス紐付け

- GS1識別コードと情報・サービスとの紐付けは情報システム上で動的に変更できるため、パッケージの変更なしに情報・サービスを変更できます。

- ユーザに応じた挙動

- あるGS1識別コードについて、ユーザが求めている情報の種類やユーザの特徴(例:使用言語)に応じて、提供する情報・サービスを切り替えることができます。

- 標準化されたサービス発見手続き

- どの事業者が発行したGS1識別コードであろうとも、GS1 Digital Linkにより情報・サービスを発見するための手続きは共通です。

- 標準化されたサービス解釈

- 情報・サービスの意味解釈もプログラム処理できる形で標準化されています。

GS1 Digital Linkのしくみ

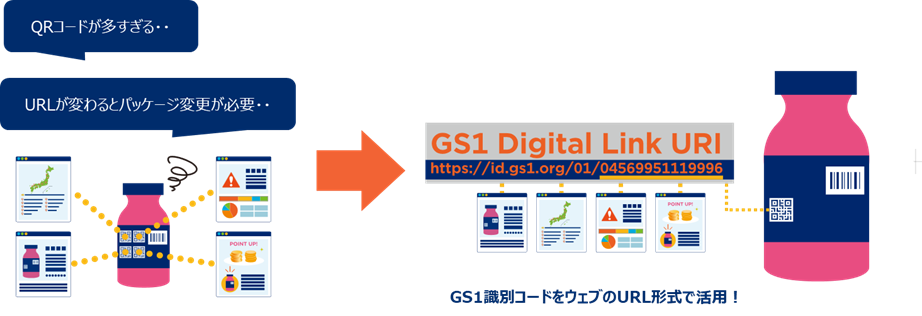

GS1 Digital Linkでは、GS1アプリケーション識別子の情報をウェブのURL形式で表現します。これを、GS1 Digital Link URIと呼びます。

GS1 Digital Link URIは、サービスの場所、つまり、サービスのURLではありません。そのため、サービスのURLに紐づける役割を担う「リゾルバ」が必要となります。リゾルバは、誰でも作ることが可能です。

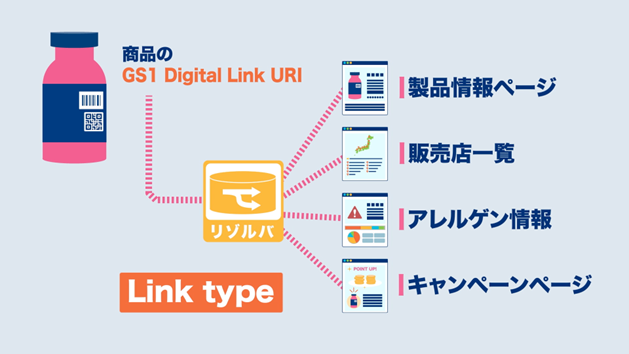

リゾルバが、対応するサービスのURLに宛てたリダイレクトをクライアントに指示することで、GS1 Digital Link URIを起点に、サービスに辿り着くことができます。この考え方により、情報システム上での動的なサービス紐付けが可能になり、ユーザに応じて提供する情報・サービスを切り替えることもできます。

対応するサービスが複数ある場合は、Link Typeを使ってリダイレクト先を選択できます。Link Typeの一覧は、GS1本部のページに公開されています。

データキャリアについて

GS1 Digital Linkは、GS1識別コードからサービス発見を行います。

GS1識別コードや属性情報を扱うデータキャリアであれば、そこから読み取られた情報をもとに、GS1 Digital Link URIを組み立てて、サービス発見を行うことができます。バーコードやRFIDなどのデータキャリアの違いに関わらず利用することが可能です。 また、GS1 Digital Link URIを直接QRコードやデータマトリックスにエンコードすることも可能です。

標準仕様について

GS1 Digital Linkの標準仕様書はGS1本部から公開されており、以下から取得できます。

GS1 Digital Link(GS1本部ページ)(外部リンク)

GS1 Japanでは、GS1標準に準拠したQRコード(GS1 Digital Link URIシンタックス)、GS1データマトリックス(GS1 element stringシンタックス)、データマトリックス(GS1 Digital Link URIシンタックス)のシンボル生成ツールも提供しております。詳しくはこちら(2D in Retail GS1二次元シンボル作成ツール)からご覧ください。※印字品質を保証するものではありません。