GS1 EPC/RFID標準

オープンな環境下においてRFIDを利用する際には、全員が共通して理解できる標準の識別コードや標準のエンコード(書き込み)/デコード(読み取り)方式、データフォーマット等、既存の標準を用いることにより、各取引先との個別の細かい調整が不要となり、関係者全員でRFIDを効率的に活用することができます。

GS1ではRFIDタグに書き込むコードを始めとして、RFIDシステムの構築、活用に必要となる様々な標準仕様を提供しています。

GS1 EPC/RFID標準仕様

GS1 EPC/RFID標準は、RFIDシステムを構築・運用する際に必要となる部分をそれぞれ別の標準仕様として作成しています。

GS1 EPC/RFID標準ではRFIDタグそのものやRFIDリーダなどハードウェア機器に関する標準仕様だけではなく、RFIDシステムの開発をしやすくする、タグから読み取ったデータを活用する、といったことのためのソフトウェアに関連する標準仕様も用意されています。

データ標準とインタフェース標準

GS1 EPC/RFID標準には「データ標準」と「インタフェース標準」があります。

データ標準

RFIDには「ひとつひとつユニークな識別コード」が必ず必要になります。GS1ではサプライチェーン全体で識別コードを活用できるよう、世界中で重複のない、標準の識別コードを提供しています。GS1識別コードをRFIDで利用するための形式(フォーマット)は、EPC (Electronic Product Code)として規定されています。

インタフェース標準

RFIDシステムを構成する際に必要となる機能は、部分ごとに以下のように大別されます。

- タグに関する部分

- タグからデータを読み取るリーダに関する部分

- リーダが読み取ったデータを、コンピュータシステムで扱いやすくする部分

これら各層の「機能」の部分は、たとえば、タグベンダー、リーダやプリンターなどのベンダー、システム構築などのソフトウェアベンダーなど各社が製品として提供するものですが、GS1 EPC/RFID標準の主なものは、これらの各機能をつなぐための「つなぎ方」を標準化するインタフェース標準です。各ベンダーが標準のインタフェースを採用することで、どのベンダーのタグでも、いろんなベンダーのリーダで読み取ることができるようになります。

データ標準、インタフェース標準が主な仕様となっているGS1 EPC/RFID標準では、具体的にはそれぞれ以下の標準仕様が提供されています。

データ標準

Tag Data Standards、Tag Data Translation:

RFIDで使用する標準識別コードのフォーマットであるEPCのタグへの書き込み方法、EPCの表記方法を規定

インタフェース標準

EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol:

タグとリーダの間の無線通信手順を規定

LLRP (Low Level Reader Protocol):

リーダの管理・制御に関する標準仕様

ALE (Application Level Events):

業務アプリケーションとリーダなどの機器を制御する基盤ソフトウェアの間のインタフェース標準を規定

EPC (Electronic Product Code)

EPCはRFIDでGS1識別コードを利用するための形式(フォーマット)です。スーパーやコンビニなどで売られる商品に広く使われているGTINなどのGS1識別コードを基礎にしており、それらをRFIDでも活用できるようにしたものです。

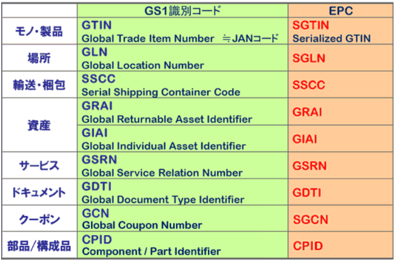

GS1識別コードとEPCの対応表

EPCとJANコードの関係(シリアル番号の有無)

GS1識別コードの代表例としては、日本でも広く商品のバーコードなどで使われている13桁のJANコード(国際的にはGTIN-13と呼ばれる)が挙げられます。JANコードは「商品のレベル(SKU単位)」で識別する番号であり、同一商品はすべて同じ番号のJANコードで識別されますが、RFIDでは、ひとつひとつのものを個別に識別する必要があるため、同じ商品は全て同じ番号で識別するJANコードをそのまま使うことはできません。そこで、JANコードのようにシリアル番号がないGS1識別コードにはシリアル番号をつけることで、同じ商品でもひとつひとつ個別の識別が可能になるようにしています。たとえば商品を識別するEPCであるSGTINのSはSerializedの略で、「シリアル番号がついている」という意味です(Serialized GTIN)。

EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol

EPC UHF Gen2は「無線通信手順」や「エア・プロトコル」と呼ばれ、RFIDタグのデータを読み取ったり、データを書き込んだりする際のやり取りの仕方を規定する仕様です。この標準は国際標準化機構(ISO)の標準規格にもなっており(ISO/IEC 18000-63)、現在、UHF帯のパッシブRFIDといえば、通常はこの標準に準拠しているものを指します。

このエア・プロトコルの大きな特徴は2つあり、一つは「サプライチェーンで、大量のタグを一括して読み取ることを想定している」ということです。リーダができるだけ効率よく、複数のタグとやりとりすることができるように工夫された仕様になっています。

もう一つの特徴は、データを入れるメモリが4つに分かれているということです。EPC UHF Gen2準拠のRFIDタグには以下のメモリバンクがあります。

- EPCメモリバンク:

ユニークな識別コードであるEPCを格納するメモリバンク。 - RESERVEDメモリバンク:

Kill(タグを一切読み書きできなくする)コマンドや書き込み制限(ロック)を行う際に設定するパスワードを格納するメモリバンク。 - TIDメモリバンク:

タグのチップ製造元が予め書き込んでおく、タグ自体のIDを格納するメモリバンク。 - USERメモリバンク:

利用者独自のデータを書き込むことができるメモリバンク。GS1標準ではAI (GS1アプリケーション識別子 )等を用いてEPCに関連する様々な属性情報を書き込むことができます。

※ USERメモリバンクのデータは、EPCメモリバンクのデータだけを読み書きするときと異なり、必ずしも高速に読み書きできるわけではない点に注意が必要です。

TDS (Tag Data Standard)

TDSでは、上記で説明した4つの各メモリバンクにデータを格納する際の変換方式と、URI (Uniform Resource Identifier)という主にコンピュータやネットワーク・システムなどのソフトウェアで使われる表現形式でEPCを表現する方法を規定しています。

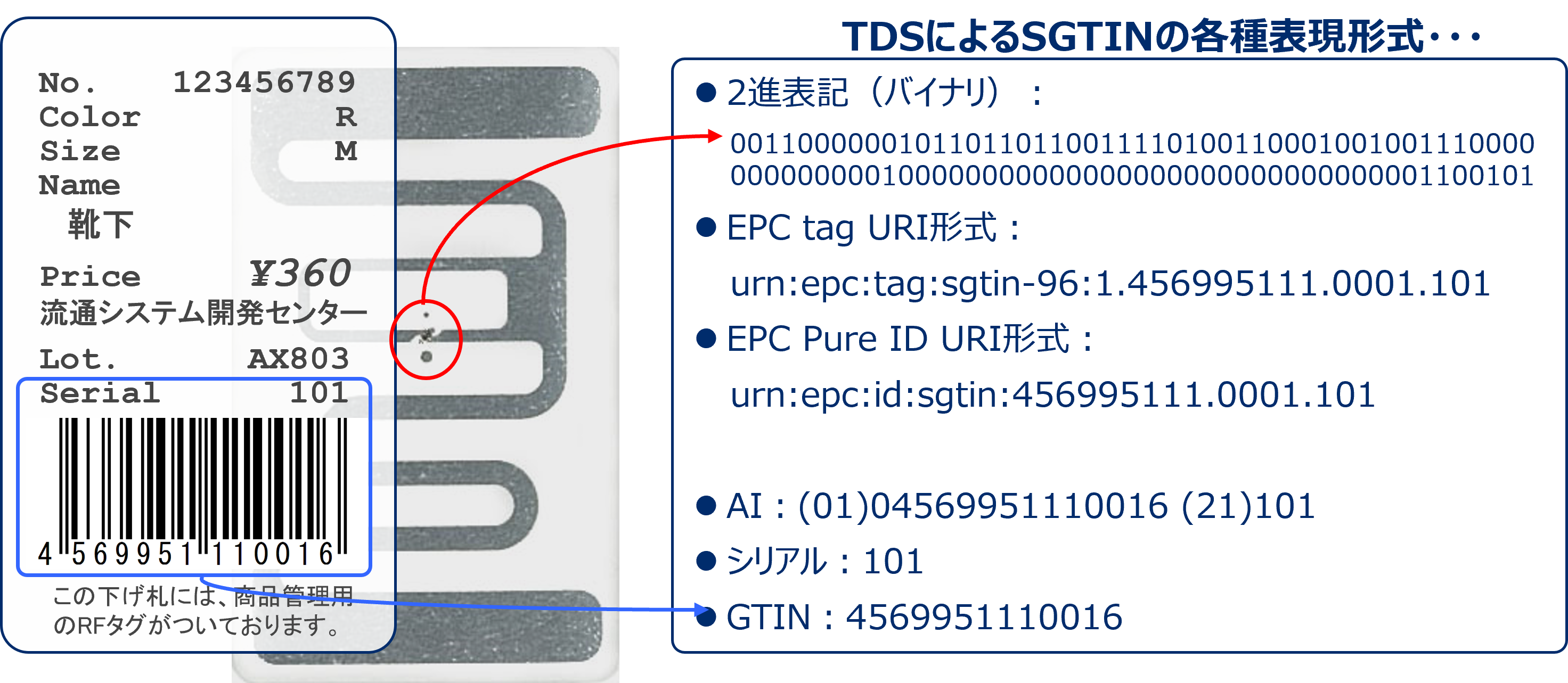

ここでは特に重要となるEPCメモリバンクへ書き込む際の変換方法について、下図の通り商品を識別するためのSGTINを例として紹介します。

GTINは商品単位の識別を行うコードであり、シリアル番号がありませんので、ここでは「101」というシリアルがあると仮定します。つまり、EPCメモリバンクへはGTINである「4569951110016」とシリアル番号「101」の組み合わせを書き込むことになります。

2進表記(バイナリ)

まずRFIDタグのメモリは、コンピュータと同様「0と1の並び」でデータを記録するため、RFIDタグにデータを書き込むためには、データを0と1の並び(バイナリ)に変換しなければなりません。TDSでは、RFIDタグに識別コードを書き込む際にバイナリに変換する標準の方式が規定されています。この例の場合はEPCメモリバンクに96ビットでSGTINを書き込む「SGTIN-96」という方式でバイナリに変換されており、合計96個分の0と1が並んでいます。

このようにしてRFIDタグへデータを書き込むことを「エンコード」といいます。エンコードは単にそのままタグに識別コードを書き込むという意味ではなく、バイナリに変換する方法についても含んでいます。

反対に、バイナリから元の識別コードに戻すことを「デコード」といいます。RFIDタグからデータを読み取る場合には、RFIDリーダはまずタグのメモリの中の0と1の並びを読み取ることになり、今度はバイナリから元のGTINとシリアル番号に変換しなくてはなりません。その際、最初に識別コードをバイナリに変換した際の方式がわからなければ、元のGTINとシリアル番号に戻すことができず、正しい識別コードが読み取れなくなってしまいます。たとえば、メーカー側でRFIDタグにデータをエンコードして、それを小売側で読み取るような場合、エンコード方法を知らない限り、デコードすることもできません。各社がそれぞれ独自の方式でエンコードを行った場合、それぞれのRFIDタグごとに対応したデコード方法を用意しなくてはならないため、効率が悪くなります。個別に取引先ごとに変換方法を用意しなくても問題なく識別コードを読み取れるように、このようなエンコード、デコードに関する標準仕様が必要になるのです。

URI表記

URIとは、ウェブサイトのアドレスに使われているURLと同様に、あるひとつのものをユニークに指し示すことができるコンピュータ・ネットワークシステム上の表現形式です。

LLRP (Low Level Reader Protocol)

LLRPはリーダを設定、制御するための標準的なコマンドを規定する仕様です。

異なるメーカーのRFIDリーダは、それぞれ各社で開発されているため、通常それを動作させるためのコマンドも異なっています。そのため、利用するリーダを別メーカーのものに変更した場合には、制御用のコマンドも新しく書き換えなくてはならなくなります。LLRPに準拠したリーダであれば、違うメーカーの製品であっても、標準のコマンドで動作させることができますので、業務アプリケーション側からすると、どのメーカーのリーダでも同じように扱うことができるようになります。

ALE (Application Level Events)

ALEは、リーダ・ライタに特有なプログラム部分を業務アプリケーションとは別建てにし、業務アプリケーション上では業務に必要なビジネス・ロジックの部分だけに集中できるようにするための仕様です。RFIDのリーダは、電波が届く範囲にあるすべてのタグからデータを読み取りますが、リーダから上がってきた大量のデータはそのままの形ですべて業務アプリケーションに上げるのではなく、人間がビジネスに活用しやすい形で、取捨選択をする必要があります。このための標準仕様がALEです。

今後、多くの企業でRFIDの活用が進むほどRFIDタグの付いたモノが増えることになります。そうなればRFIDリーダはユーザが把握していない、周囲にある様々なタグを読み取ってしまう可能性が高くなるため、その対策を考慮していく必要があります。標準を活用すれば、個別のシステムやRFIDタグのエンコード方法に合わせて都度プログラムの変更やコードの変換の必要がなくなり、サプライチェーン全体で効率よくRFIDを活用することができるようになります。

また、RFIDが普及するほど様々なデータが取得できることになり、そのデータの活用やシステムの連携もますます要望されるようになるでしょう。つまり、より一層オープンで連携が容易なシステムが求められることになります。オープンなシステムには必然的に標準化されたデータ、標準化された連携方法(通信プロトコル)が必要となります。

このようなオープンなシステムの構築にもぜひGS1 EPC/RFID標準をご活用ください。